LUSO crank-up tower and it's construction. タワー建設記。

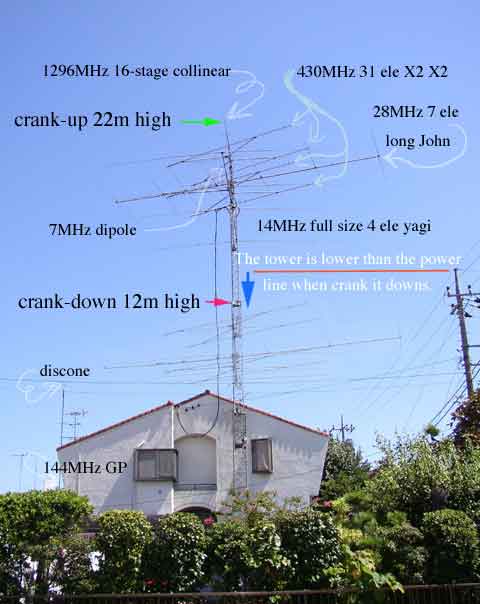

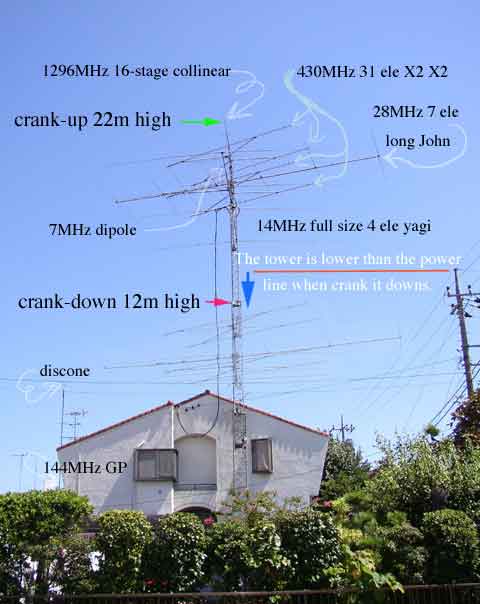

Outlook of my antenna system at August 2002.

From top to bottom, 1296MHz 16-stage collinear array,

430MHz 31ele X2 X2, 28MHz 7ele long John,

7MHz dipole and 14MHz 4ele full seize Yagi antennas.

2002年8月現在の私のアンテナシステム。

上から順に下へ、1296MHz 16段コリニア、430MHz 31エレ2パラ2段

(今は亡きComet社製マッハ7)、28MHz 7エレロングジョン(Creative

Design社製)、7MHz(21MHz可)短縮型ロータリーダイポール(Creative

Design社製)、14MHzフルサイズ4エレ(Creative Design社製)である。

1.2GHzはビームアンテナではビームが狭くなり過ぎてHFのアンテナといっしょに

揺れるとフェージングがひど過ぎるのと、ビーム合せが大変なのでGP系とした。

アンテナ基部にアンテン製の送受信ブースターを入れている。

430MHzは大型アンテナで関東地方はもとより、東北南部から東海地方は

常時QSO可能。Eスポ時には北海道や沖縄と交信できた。

送信はシャックに50Wのブースター、アンテナ基部に自作のGa-As FET

2SK351のプリアンプを入れて、12D-FBケーブル25mで配線している。

このケーブルは低損失だか高価で曲げにくいのがクランクアップタワーで

用いる時の欠点である。これでも損失が大きく、固定タワーなら23D-4AF

あたりを使いたいが、そうすると今度はローテーターが回らない。

技術が進歩して、細くて伝達効率の高いケーブルはできないものだろうか?

28MHzは黒点が少なくなってきた時期に4エレから7エレロングジョンに

アップしたが、かえってビームが切れ過ぎて、オーストラリアに向けると

ヨーロッパが全く入感しない。全長が12mもあり、風が吹くと回転モーメントが

大きく扱いが大変。これが壊れたら5エレあたりにダウンしようと思う。

50MHzは今は部屋の天井に置き物になっているが、同じくクリエートデザインの

しっかりした5エレが一時期上がっていた。28MHzとのクリアランスが取れな

いため、ビームが大幅に変な指向性を持ち、アクティビティーが低いのも

あってやめた。現在は、3エレのマスプロ製のを屋根に載せて

固定で使っている。

21MHzは以前出た事もあるが、電話級キロワッターが跋扈しており

合法ハイパワー局では太刀打ちできず、混んでうるさい事もありやめた。

28MHzの方が飛ぶ時はローパワーでも飛び、変化に富んでいて面白い。

ただ、サンスポットが低下すると極めて詰まらなくなる。

何故か、サンスポットが大きい時は忙しく無線ができないのが宿命か?

最近ではインターネットが普及して、アマチュア無線自体の出番がない。

7MHzは7・21・28MHzの3バンド兼用の短縮型ロータリーダイポールである。

当初は、7MHzは軒先からポールを伸ばして電線でダイポールにしていた。

ところが、家に近いためTVIが出やすく、隣家から文句が来たし、

実際、自分の家のVTRが大電力による励起電圧で内部のダイオードが2本飛んで、

画像制御がおかしくなり修理を要した事がある。そこで、少しでも給電点を

高くするためにタワーの上にダイポールを設置した。それでも、クランクアップ

しない限り送信していない。高さが15mを下回ると、受信状況も悪化する。

14MHzのアンテナはフルサイズの4エレである。最大エレメント長は11.5m

にも及ぶ。ブーム長もほぼ同様で正方形の投射面積である。

二つ前のサイクルの落ちかけの時に、段々周波数を下げて行って、ここまで

になってしまった。これでもサンスポットの一番低下した時期では

大阪の局とパワーを入れながら、「聞こえないね、飛ばないね」とお互い愚痴を

こぼしていたことがある。28MHzとの干渉を少しでも避けるのと、

クランクダウンしている時に430MHzのビームを富士山に固定するため、

約60度ずらしてある。それでも、干渉するため、単体より性能はかなり

低下していると思う。

7・14・28MHzの3バンド対応のマルチアンテナがあれば一本で済むのだが、

14MHzは上級しか出れないので、大抵のは7・21・28の3バンド対応である。

また、短縮型アンテナはSWRが下がりにくく、フルサイズの方が効率、調整共に

遥かに楽である。ミニマルチアンテナは使い物にならなかった。

日高のマルチバントGPも同様であった。

一時期、7MHzのHB9CVを考えたが、エレメント長が20mになる訳で諦めた。

1.9MHzと3.5MHzはタワー自身をアンテナとしてドライブした事があるが、

大変な割に得るものが無いので止めた。1.9MHzは電信だけだし、3.5MHzは

土地のある田舎爺のワイ談場所でとてもつまらなかった。

アマチュア無線を始めた当時(今から35年も前)は144MHzのFMで開局したが、

2mバンドの混雑は尋常ではなく、ローカルラグチュー用に軒下にGPを建てた。

このGPは430MHzでもローカル対応である。メインのマッハセブンでは

関東一円に飛び過ぎてしまう。

最近では、無線が廃れて、昔よりも空いてきた感じがする。

JARLは終身会員から金を徴集しようと躍起だが、次のパラダイムを考えないと

「キングofホビー」も終わりであろう。

The Building of the Antenna and the Crank-Up TOWER. (Feb. 1982)

クランクアップタワー建設記 1982年2月?

Crank-18 powerd winch 3-stage crank-up tower was installed following steps. 電動クランクアップ3段。

Step 1 - A large hole was dug into where the base tower was inserted.

タワーの基礎部分を入れるべく、穴を掘る。

深さ2m、横も2m欲しい所だが、クリアランスが無く、最低限の大きさである。

この土地は粘土質だがとても固く、ここまで機械で掘削するにも大仕事であった。

Step 2 - The hole was filled with 7 tons of concrete.

コンクリートミキサー車から基礎部分にコンクリートを流す。

本来なら5立方メートル(業界では「リューベー」と発音)入れる処だが、

穴が小さいので3リューベーしか入らない。それでも生コンの比重を2.3とすると

7トン位の重さになる。これで、重心を地面より下にすればタワーは安定する訳である。

きちんと水平面を出して、これより2日、コンクリが固まるのを待つ。

次の日、雨が降って、折角の仕上げが悪くなり、自分でコテで整形した。

Step 3 - The tower was being deliverd from the factory 150 miles away.

静岡は掛川のLUSOの工場からタワーが搬入された。

専用のクレーン付きのトラックで、他の所で建てる分も持って来た。

電動ウインチ付きのは私の所だけである。因に、手動だと30万円だが、

電動は110万円する。20年も使ったから、一応、元は採れていると思う。

Step 4 - The tower was skillfully lifted by the special crane.

トラックに据え付けられた特殊なクレーンで慎重にタワーを釣り上げます。

Step 5 - The tower was constructed using the special crane on the truck.

このトラック搭載のクレーンは、そのままタワーの設置ができる優れものです。

もっとも、側まで車が入らないと、後日、別の大型クレーンを呼ばないといけないそうです。

そうなると費用が嵩みますね。

Step 6 - The tower was equipped with antennas on the mast.

タワーが設置されたら、次はローテータとマストを付けてアンテナの取付。

この時は、144MHz用の11エレ2パラと28MHzの4エレでした。

幸い、屋根の上が作業場になるので、アンテナの調製などは楽でしたが、

これが、後年クリスマスツリーになろうとは、予想していたりして、、、、、、。

Step 7 - Cables were installed between the antennas and my shack.

クランクアップタワーは強風や雷の時の安心料ですが、

ケーブルの引き回しには問題があります。

結局、玄関の上に垂れ下がる事になりました。太い12D-FBなど曲がりにくくこれが

精いっぱいです。玄関の出入りにちょっと邪魔で上さんは文句を言いますが、

彼女が来る前からこうなっているので文句は言わせません。

以前、玄関のドアを開けてクランクアップしたところ、ケーブルがドアに引っ掛かったまま

持ち上がり、落下した玄関のドアは今も曲がって、開けるのに力を入れるコツが必要です。

タワー最上部のケーブルクランプも少し曲がってしまいました。重いドアごとクランクアップ

したのは凄い事だと思います。それから、ドアがケーブルに引っ掛からない様に

細工をしたのは言う迄もありません。

スポットライトは夜間にタワーの上げ下げの時に状況を窓から観察するためのモノです。

下から見上げたタワーです。20年の時を経て、LUSOの文字が消えかかって、

パネル全般にうっすらと錆が出ていますが、タワー本体は、汚れだけで

錆は殆ど出ておらず、強度は保たれていると思います。

設置20年後の2002年8月のタワー基部の状況です。

汚れや一部に錆はありますが、今日も立派にタワーを支えています。

ウインチモーターは故障のため設置後5年目に一度交換しています。

このタイプは他のと異なり単相100Vで動作しますが、動作時の電圧降下が大きく、

実際の起動時の電圧は70V台でした。これと、電磁ブレーキが固着していたのが原因の様でした。

その後はトラブルなく上げ下げできています。

タワー関連で問題は、ウインチワイアーのメンテナンス。LUSOのカタログには

ステンレスワイアーなので錆ないと書いてあるのを、注油不要と思って5年間も毎日上げ下げ

していたところ、タワーの最初の滑車が摺れてコの字型のワイアーが入る所が、斜めに

八の字に削れていました。一度ワイアー交換してから、毎年2〜3回モリブデングリースを

塗り込んでスムースに動いています。そう、注油はステンレスでも錆止めの意味でなく

潤滑の意味で必要なんですよ。

下に、ローテータが2基転がっています。最初はエモトの502SAだったのですが、

28MHzの7エレにした途端にギア欠けを起こしてリタイア。次いでクリエートのRC-5A2を

使ったが、これも14MHzのを載せたところギア欠けでリタイア。

現在はクリエート最強(その後、大型ボックスのが出たが)のRC-5Bでゆっくり廻しています。

当面は現状を維持して行こうと思っています。新たにタワーを建設するのは困難です。

LUSOさんにはビジネスチャンスにならなくて悪いのですが、彼等は優れた仕事をしたと思っています。