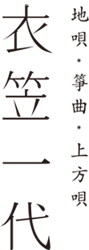

竹内駒香師匠

上木先生は60歳の若さで亡くなりました。すべてを先生に頼り切っていた私は孤児のように取り残されました。まだまだこれから教わらなければならないことがあったのに…途方に暮れ、呆然とした日々を過ごしました。しかし私自身はまだまだどなたかに教えを請わねばならない年齢でもありました。

それから数年の後、大阪の国立文楽劇場の上方舞の会で竹内駒香師(唄)と藤田みち師(三味線)の上方唄「文月」を聴きました。遠目で見ると小さなおばあさん二人が演奏していました。しかしその演奏たるや!唄も三味線も色艶豊かでおしゃれで…すっかり参ってしまいました。その会を主催されていた吉村ゆきその師匠に速攻でお願いして、駒香師匠に紹介していただくことになりました。それから数ヶ月経った9月のある日、東京の国立劇場で開かれた舞の会で初めて駒香のお師匠さんにお会いしました。ゆきその師に伴われて楽屋にお邪魔した私に駒香師匠は開口一番、「わては芸妓だっさかい、素人さんの弟子は取らしまへんねん」と冷たく言い渡されました。ゆきその師の紹介でもあるし、まさかこんなにあからさまに断られようとは夢にも思っていなかったので、呆然としました。しかしそんなことでめげていてはせっかくのチャンスを逃してしまいます。その日楽屋出の駒香師匠の荷物を持ってお車までお送りしようとしましたが、「結構だす」と冷たく断られ遠巻きにお見送りするのみ。さてどうしたものかと悩みましたが、とりあえず次の東京の舞台の日時を調べ、楽屋入りを待ってみることにしました。当時駒香師匠は81歳、健脚で背筋もピンと伸びたかっこいいおばあさんでした。

国立劇場での最初の出会いから10日程後、師匠の上京の情報を得た私は開演の6時間前から日本橋の三越劇場の楽屋裏で入り待ちをしていました。冷たくあしらわれることは覚悟していたものの、やはり気持ちはどことなく重く、このまま逃げてしまいたい思いと戦っていました。師匠がお着きになり、ご挨拶すると意外なことに「あんさん、来てくれたんか」と仰いました。まさかこんな言葉をかけていただけるとは思っていなかったので、驚きとともに天にも昇らん気持ちになりました。その日に聞いた『ゆき』は胸に染み入るような唄でした。後で知りましたが、その直前に長年師匠の相三味線をなさっていた藤田みち師が亡くなったばかりで、師匠は気が弱くなっていらしたようです。もしそのタイミングでなかったら…きっとまだまだ冷たくされて、私の気持ちは折れていたかもしれません。“縁”というのは本当に不思議なものです。とりあえずその日から私の付き人生活が始まりました。

駒香師匠は所謂“売れっ妓”でした。本拠地大阪での芸妓のお仕事だけでなく地歌・上方舞の地方の第一人者として舞台でも引っ張りだこでした。多い年には大小取り混ぜて舞台の仕事で年間20回近く上京されました。11年間で約150公演、そのうちどうしても断りきれなかった自分の本番3回以外はすべてお供しました(もとより私にとっては最優先が師匠の舞台でしたから、仲間内にはずいぶんわがままを聞いてもらいました)。いつも師匠は本番前日の下合わせの時間に合わせて上京されました。その日は東京駅のホームまでお迎えに行き、そのまま下合わせ会場へ、下合わせ終了後はホテルまでお送りするー、本番当日はホテルまでお迎えに行き、楽屋入り、本番が終わったら東京駅までお見送りするーという繰り返しでした。

最初の頃は何をどうお手伝いしたら良いかわからず楽屋で右往左往する私でした。流れも段取りもわかりませんでしたが、とりあえず師匠を観察して、次に何をなさりたいのか、どうすれば気持ちよく舞台に立っていただけるかとひたすら五感を働かせる日々でした。今思えば足りないことや出過ぎたことが沢山あったと思います。またもう一つの見方をするとこの頃師匠もまた私を観察なさっていたのだと思います。付き人になって一年半が過ぎようやく師匠の身の回りのお世話になれた頃、「そろそろあんさんの稽古もしてあげんとな」と仰いました。試用期間が終わって、ようやく身内として弟子として認めていただけた瞬間でした。それから大阪のお稽古場に通うようになり、また東京での舞台と舞台の合間に師匠が私の家までお出で下さり稽古をつけて下さるようになりました。

楽屋での長い待ち時間やお稽古の時に師匠は色々な話をして下さいました。ご自分の生い立ちやご家族のこと、数え年10歳で北新地に奉公に出られたこと、置屋さんから尋常小学校に通われたこと、厳しい修行のこと、芸妓となってからの生活、旦那さんのこと…お話を聞くだけで大正・昭和の大阪の空気を肌で感じることができました。

畏れ多いことですが師匠と私にはいくつか共通点がありました。それは兵庫県生まれであること、兄弟姉妹が8人であること、師匠のお父様と私の父の名前が酷似していることなどです(ちなみに師匠と私は血液型も一緒です)。師匠は神戸市生まれで、8人姉妹の末っ子でした。お父様は何かの職人さんだったようですがお酒好きで、師匠によると「あんまり働かんお父ちゃんやったな」だそうで、姉妹のうち半分は芸妓になられたそうです。その分苦労されたお母様には強い思い入れがおありになったようです。師匠が北新地にいらっしゃる前、お母様は「えらい人になりたかったら大阪に行き」「末っ子のあんたまで奉公に出して申し訳ない」と小学生の師匠に仰ったそうです。この話は何度も何度も聞かされましたが、その時の母娘の気持ちを想像するといつも心が揺り動かされました。

ひとつ幼い頃の師匠の姿が垣間見えたと感じた出来事がありました。ある年の夏、大阪のお稽古に行きましたら丁度その日は天神祭の日でした。私が天神さん(大阪天満宮)に行ったことがないと申し上げると「ほな一緒にお参りに行こか」と誘っていただき、師匠の家から程近い天神さんにご一緒しました。境内は何基ものお神輿とそれを取り巻く祭装束の人々でごった返していました。その雰囲気に思わず心が浮き立っている私を尻目に師匠は本殿から境内にある小さな祠一つずつすべてに丁寧にお参りなさいました。その時師匠はこんなことを仰いました。「わてな、ちいちゃい頃ようここで泣いてましてん」ー稽古で叱られたり、嫌なことがあった時、自由に外出できない身の上でも天神さんにお参りに行くことだけは許されていたそうです。お祭りの喧騒の中、恐らくいつものようにお参りなさるその小さな後ろ姿に小さな女の子の姿が重なって見えて私は胸がいっぱいになりました。

師匠とはよく一緒に食事をしました。一番多いのは楽屋弁当ですが、他にもお稽古の帰り道やたまに私が会で大阪に行く時は楽屋までいらして下さって「ごはん食べ、行こか」と誘って下さいました(“ごはん食べ”とは客が花代をつけて芸妓さんを食事に誘うことですが、私の場合“逆ごはん食べ”でした)。師匠は失礼ながらお年の割には健啖家でいらして、八十代後半まではお酒も召し上がっていました。ご職業柄ニュースや流行ものに詳しく、食事の話題に事欠くことがありません。ごはん食べはいつも本当に楽しかったです。

稽古の時に褒められたことはありませんが、ひとつだけ「あんさんは美味しそうにものを食べる」と褒めていただいたことがあります。

その後八十代後半から師匠の食はだんだんに細くなっていって、楽屋のお弁当も半分くらいしか召し上がらないようになりました。しかし戦中・戦後を生き延びたあの時代の方でしたので、食べ物を残すということに今の時代の人たちには想像もつかないほどの罪悪感を持たれるようでした。楽屋弁当を開けるとすぐに私をお呼びになります。「これとこれと…いけるか?(食べられるか?)」と仰り

(別に私に同意を求められるわけではなく)、次々と私のお弁当箱に食材を入れておしまいになります。褒めていただいた手前もあり、私は師匠の前ではやはり美味しそうに沢山食べなければなりません。しかし自分の分と師匠の半分を食べるのはなかなか大変なことでした。後になってもしかしたらこのために褒めるという布石を打たれたのかもしれないなと思いました。

お稽古は初めの頃は北新地の芸妓さんたちのお稽古場で、後には心斎橋のお稽古場で、していただきました。芸妓さんという職業の方にそれまで会ったことのなかった私はここでも大いに戸惑いました。ひたすら観察し、少しずつ慣れていく、そんな日々でした。お姐さんたちは芯は強くても情け深い方たちばかりでした。何も知らない私に花街ならではの習慣や行儀作法などいろいろなことを教えて下さいました。

師匠の稽古は完全に口伝でした。師匠自身がそのように習われていたため、当然のようにそれを要求されます。しかし月一のお稽古ではそれもままならず、楽譜人間の私はまずその曲を何度も聴いて覚書の楽譜を作ってから稽古に臨んでいました。発音や発声、曲想、何もかも理論的に考える癖のついていた私でしたが、そんなものはひとつも通用しません。ひたすら真似ようとしましたが、それもちっともうまくいきません。そんなある時師匠から「あんさんの歌は誰にでも真似ができる歌やな」と言われました。その時ハタと気が付きました。理論的に考えているつもりでいて、私の理解は上滑りで、自分なりのこだわりや創意工夫が圧倒的に足りないことに。師匠はその道の頂点であり続けた人です。どれだけ工夫を重ねて芸を磨いてこられたか、そしてその師匠の歌をすぐに真似られるはずもないということを思い知りました。それでもやはり稽古は真似ることが基本です。身体的な条件(骨格・声帯など)が違う以上、同じ歌を歌うことは不可能です。けれど真剣に真似ようとすることによって何か“風”のようなものは似てくるのかもしれないと思うようになりました。

しかし何より大きかったのは師匠の晩年の舞台をすぐ傍で見聞きできたことです。一回一回が真剣勝負、まさにその身を削るようにして務めておられました。師匠は舞台に乗ると裏方さんがマイクを付けてくれる最中に舞台の神さんに手を合わせて祈られます。私自身はそれまで舞台上で神仏にお縋りしたことは一度もありませんでしたが、師匠のそのお姿にはこれまでの長い道程を必死で歩んでこられた芸人の魂を見るような思いがしました。舞台の神さんは師匠をお守り下さり、時々舞台袖で息をつめて師匠の無事を祈っている私にも「今日まで生きていて良かった」と思えるような奇跡のように素晴らしい師匠の歌を贈って下さいました。

師匠は九十歳を超えた頃から体調が優れず何度か入院されることがありました。年相応の衰えは如何ともし難く「わては嫌や」と拒まれていた杖もいつしかつかれるようになりました。楽屋から舞台までも手を引いてお連れするようになりました。それでも亡くなるふた月前まではお座敷にも出ておられました。

そして私はまたもや大切な人を失うことになりました。

師匠が亡くなってからの出来事で、ひとつだけ書いておきたいことがあります。

師匠を通して、あれ程身近に感じていた大阪の街は、師匠が亡くなってからというもの、私には何の関係もない場所になってしまいました。毎日、大阪のお天気や気温に一喜一憂する習慣もなくなりました。事あるごとに喪失感が私を包み〝人は亡くなるとどこに行くのか“と詮無いことを考える日々でした。

数年経ったある夜、私は夢を見ました。夢の中で私は信州の山奥の温泉宿に向かっていました。そこで師匠が湯治をなさっているとどこからか聞いたからです。頭のどこかでは〝師匠は亡くなったはずやのに…“と考えていました。宿に着き離れの奥座敷に通されるとはたしてそこにはお布団の上にちょこんと座っておられる師匠の姿がありました。驚きのあまりお傍に駆け寄ると「あんさん、何、ややこ(赤ちゃん)みたいに泣いてはりますねん」といつものぎょろりとした眼鏡の目で私をご覧になりました。懐かしさと嬉しさで胸が一杯でした。師匠は「わて、ずっとここにいてるからまた稽古にきたらよろし」と言って下さり、夢はいつの間にか終わりました。

目が覚めると私は本当にややこのように泣いていましたが、何か大きな贈り物をもらったような温かな気持ちでした。

今でもこの夢のことを考えると力が湧いてきます。お別れも言えないまま、突然旅立ってしまわれた師匠とやっと最後のご挨拶ができたように思える出来事でした。